不動産を取り扱う上でさまざまな資格がありますが、その一つに「土地家屋調査士」があります。しかし、土地家屋調査士とはどのような仕事をするのか分からない方も多いのではないでしょうか。

同じ不動産に関わる資格でも、「宅地建物取引士」や「管理業務主任者」は、不動産業に従事している人の中でも取得者が多い資格です。一方で、土地家屋調査士の資格に聞き覚えのない方も少なくありません。

本記事では土地家屋調査士の業務内容や資格試験の概要、将来性や土地家屋調査士に向いている人の特徴を解説します。土地家屋調査士の知識を身に付け、資格を取得や不動産業界での活躍を目指しましょう。

目次

土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士は不動産登記に関する専門家です。不動産登記は不動産の権利に関する「権利登記」と不動産の形状や状況に関する「表題登記」に分かれます。この中でも、表題登記を専門的に取り扱う資格が土地家屋調査士です。

不動産は高額で取引されるため、物件の形状や状況に関する情報が不正確だと大きな問題につながりかねません。そのため、不動産の形状や状況を正確に把握して登記する必要があります。

そこで活躍するのが、専門的な知識を有する土地家屋調査士です。不動産を調査・測量し、表題登記に必要な情報を集め、不動産の所有者に代わって表題登記の手続きを行います。また、表題登記以外にも筆界に関する手続きなどさまざまな業務があるため、土地家屋調査士は需要が高い存在です。

土地家屋調査士の仕事内容・業務内容

不動産登記の表題登記の申請を代行するといっても、具体的にどのような業務を日々行っているのかイメージするのが難しいかもしれません。この段落では土地家屋調査士の主な仕事内容について、5つの分野をそれぞれ詳しくご紹介します。

1.表示登記に必要な調査・測量

不動産登記の表示登記をするためには、対象となる不動産の形や面積など物理的な情報が必要です。その正確な情報を得るために調査や測量を行う仕事が、土地家屋調査士の中心的な業務です。

登記された情報は法務局で管理される登記簿謄本(登記事項証明書)に記載され、公的な帳簿として誰もが閲覧できます。表題登記はどこにどのような不動産があるのかを示すもので、円滑な不動産取引をするためにも欠かせません。不動産が自分のものであることを第三者に主張するためには、表題登記がされている必要もあります。

それだけ表題登記に記載されている内容は大事なものだということです。土地家屋調査士は、表題登記に対象の土地や建物の状況を正確に反映させるために、調査や測量を行うという大事な役割を担っている職業です。

2.表示登記に関する申請手続きの代行

先述してきた通り、土地家屋調査士は土地や建物の所有者から依頼を受け、表題登記の申請手続きが代行できる唯一の専門家です。申請手続きの代行は、対象となる土地の調査や測量を行うところから、図面の作成、申請書類の届け出までを一貫して担当します。

表題登記の申請を行うと、登記所の登記官がその内容を審査します。特に不備などがなければ登記簿謄本にその内容が記載されることになりますが、まれに「境界線が不明確」などの理由で申請が却下されることもあります。

もし却下された場合は、申請を行った登記官が属する法務局局長に対して不服を申し立てることが可能です。表題登記の申請が却下されることはそれほど多くありませんが、土地家屋調査士はその審査請求手続きの代理も受けることができます。

3.表示登記の審査請求手続の代理

不動産を取得し、表示に関する登記手続きを行ったにも関わらず、なんらかの事情で登記手続きが進まないケースもあります。そういった場合、不動産の所有者は地方法務局長に対して不服申し立てが可能です。

しかし、不服申し立てにも専門的な知識が必要なため、不動産の所有者に代わって土地家屋調査士が代理で行います。

4.筆界特定

「筆界」とは不動産登記されている土地の境界のことを指し、この筆界を明らかにするための手続きを独占してできるのも土地家屋調査士です。筆界は不動産登記法によって定められた土地の境界であり、「公法上の境界」ともいわれています。周囲の隣地との間で定められている筆界に囲まれた一つの土地が登記上の「一筆の土地」です。

筆界によって登記上決まっている境界は、たとえ隣地の人と話し合って了承を得たとしても勝手に変更することはできません。しかし現実には測量や書類作成のミスなどで正しく登記されていない土地や、境界を示す杭がなくなっている土地も多く存在しています。

そのようなケースでは筆界と現況が違っていることも珍しくありません。トラブルを防ぐためにも筆界特定の手続きが必要とされ、土地家屋調査士がその申請を代理で行います。

5.筆界に関する裁判外紛争解決手続き

実際に筆界が現況と異なっている場合は、紛争に発展することもあります。従来はこうした土地の境界が原因のトラブルが発生した場合、双方の話し合いで解決できなければ裁判で争うしかありませんでした。

裁判で争うとなると解決までに時間がかかってしまう上、労力も大変なものになるでしょう。そもそも隣地の所有者が不明の場合など、解決に至るのが難しいケースもあります。そこで行われるようになった解決方法が、訴訟手続きによらない「民間紛争解決手続(ADR)」です。

必要な研修を受け、法務大臣の認定を受けた「ADR認定土地家屋調査士」は、筆界が明らかでないことで起こるトラブルにも対応することができます。弁護士とともに相談業務や調停業務を行い、解決のための手続きを行います。

土地家屋調査士の仕事内容の例

土地家屋調査士の具体的な仕事の例として、家を新築するケースをモデルにご紹介します。

現地調査:土地家屋調査士はまず現地に出向き、登記記録と現地の状況が合っているかどうか、違うところがあるかを調べます。

家を新築する場合、購入を希望する土地が見つかった際に現地で登記されている記録と現況に違いがないか確認することがあります。建物の完成後には現地を訪れ、実際に建っている建物について位置や構造、床面積などを確認します。

測量:図面の作成に必要な数値を得るため、専用の機械を用いて現況を測量します。

隣地との境界を確定させる:境界を示す杭がないなど境界がはっきりしない土地についてはさらに詳しく測量し、隣地の土地所有者などの関係者立ち合いのもとで境界を確定させます。

必要書類の作成:登記申請に必要な書類の作成を行います。近年では図面作成にCADというソフトを使い、パソコンで作成することがほとんどです。

登記申請:管轄の法務局に作成した書類を提出する方法が一般的ですが、オンライン申請も可能になっています。

依頼者への引渡し:登記書類を依頼者に引き渡して一連の業務は終了です。

土地家屋調査士になるには?

土地家屋調査士の国家資格は年1回開催されており、まずはその試験に合格することがスタートです。この段落では国家試験の概要および、合格後の手続きについて詳しく紹介します。ただし法務省職員は国家試験に関して例外があります。

国家試験に合格する

| 受験資格 | 制限なし |

|---|---|

| 出願方法 | 各都道府県の法務局または地方法務局の総務課で出願申請書類を提出 |

| 試験日程 | 筆記試験:例年10月の中旬 口述試験:翌年の1月下旬 |

| 試験内容 | 筆記試験(午前の部・午後の部)・口述試験 |

| 試験会場 | 全国9カ所(口述試験は8カ所) |

| 合格発表の日程 | 筆記試験:翌年1月の上旬 口述試験:翌年の2月中旬 |

受験資格

土地家屋調査士の受験資格は特にありません。また次の場合に限り、一部試験が免除となります。

- 前年度土地家屋調査士試験、筆記試験合格者は筆記試験免除

- 測量士・測量士補、一級もしくは二級建築士資格所有者または法務大臣認定者は筆記試験午前の部免除

出願方法

受験申請書一式は全国の法務局または地方法務局の総務課で交付を受けられます。必要事項を記入し、受験料として8,300円分の収入印紙を貼付け、写真やその他必要書類とあわせて提出します。

提出先は、受験地ごとに定められた法務局または地方法務局の総務課です。持参もしくは郵送により提出が可能です。

試験日程

試験は、例年10月中旬の日曜日に、午前・午後に分けて行われます。

- 午前の部:9時30分から11時30分まで

- 午後の部:13時00分から15時30分まで

筆記試験合格者は、翌年1月中旬に行われる口述試験を受験できます。

試験内容

- 不動産の表示登記に関する部分の民法

- 登記申請および審査請求の手続きに関する知識

- 筆界に関する知識

- 土地および家屋の調査・測量に関する知識・技能

- 土地家屋調査士法第3条1項1号から6号に規定する業務に関する知識・能力

試験会場

筆記試験は東京、大阪、名古屋、広島、福岡、那覇、仙台、札幌、高松の9カ所で行われます。口述試験は那覇を除く8カ所。那覇で筆記試験を受験した人は、福岡で口述試験を受けられます。

合格発表の日程および方法

筆記試験の合格発表は、筆記試験翌年の1月上旬、口述試験の合格発表はその年の2月中旬に行われます。法務局または地方法務局と法務省ホームページに合格者の受験番号が掲載されます。

筆記試験の合格者に対しては口述試験の受験票が送付され、口述試験合格者の受験番号および氏名は官報に記載されます。

土地家屋調査士会名簿に登録する

国家試験に合格しただけでは、まだ土地家屋調査士として業務を行うことはできません。日本土地家屋調査士会連合会の「土地家屋調査士名簿」に登録することで、土地家屋調査士と名乗って仕事を請け負えます。土地家屋調査士名簿への登録料は2万5,000円です。

土地家屋調査士の平均年収

需要が高い土地家屋調査士資格ですが、資格所有者の年収が気になる方も多いのではないでしょうか。土地家屋調査士の平均年収は、勤続年数や勤務地などによって差はありますが、500〜600万円が目安です。

当然ながら経験が浅いうちは300万円台など、もう少し低いケースもあります。しかし、土地家屋調査士の業務を一通り行えるようになれば、500〜600万円、もしくはそれ以上も十分目指せるでしょう。

土地家屋調査士の将来性とキャリアパス

難関国家資格である土地家屋調査士は、表題登記を独占業務とするため、需要が高い仕事です。そのため、資格取得後はさまざまなキャリアが描けます。土地家屋調査士の将来性とキャリアパスはどのようになっているか見ていきましょう。

将来性と市場の動向

表題登記は、不動産の価値を大きく左右する重要な情報です。そのため、表題登記を取り扱う土地家屋調査士は仕事に困りません。ここからは、そのような土地家屋調査士の将来性と市場の動向を解説します。

土地家屋調査士の需要

| 登記の種類 | 依頼人側の状況 |

|---|---|

| 建物表題登記 | 家を新築したとき 建売住宅を購入したとき |

| 建物表題変更登記 | 建物を増築したとき |

| 建物滅失登記 | 建物を取り壊したとき |

| 分筆登記 | 相続や贈与で土地を分割したいとき |

| 地目変更登記 | 農地等を宅地に変更したとき |

これらの業務は土地家屋調査士の独占業務です。上記のような依頼人の状況がなくなることは考えにくいため、今後も土地家屋調査士への仕事がなくなることはないでしょう。

また、現在活躍する土地家屋調査士の多くが50~60代に差しかかり、引退を考え始める人も出てきます。そのため、若手の土地家屋調査士が活躍する機会が増えていくと考えられます。

そして今後は団塊の世代が後期高齢者になるため、相続によって不動産の売却や分筆が増えると予想され、これらには土地家屋調査士が不可欠です。

このような理由から、土地家屋調査士の需要は増加しても、減少することはないと考えても差し支えないでしょう。

AIとの共生

近年はAI技術が進歩し、個人レベルでの利用から業務で運用する企業も増えてきました。土地家屋調査士の業務も一部では既に機械化が始まっているため、今後は業務量が減少していくことも考えられるでしょう。

例えば、不動産の測量や測量後の書類作成などは、効率化や正確性の点から機械化が進んでいくと予想されます。しかし、だからといって土地家屋調査士の業務が完全に人の手から離れることはありません。なぜならAIや機械では行えないこと、苦手なことがあるからです。調査や測量時の立会いは必ず人が行いますし、交渉や相談など柔軟な対応が必要な業務はAIや機械の苦手分野です。

そのため、今後は任せられる部分は機械化が進み、人間にしか行えない部分は人がより丁寧に対応していく、といった棲み分けが進んでいくでしょう。

キャリアパス

土地家屋調査士はその性質上、さまざまな形で仕事をする道があります。ここからは、土地家屋調査士には、どのようなキャリアパスがあるかを解説します。土地家屋調査士を目指す人は、働き方についても検討しましょう。

個人事務所を設立

土地家屋調査士としてさまざまな勤務先で技術と経験を身に付けたら、個人事務所を設立する人もいます。個人事務所を設立する場合、土地家屋調査士の資格だけではなく司法書士や行政書士の資格も取得することをおすすめします。

なぜなら、司法書士や行政書士の資格があれば、不動産の申請に関する仕事を幅広く取り扱えるからです。司法書士などの資格の取得が難しければ、有資格者を採用することも考えましょう。

他の士業とともに合同事務所を設立

土地家屋調査士の資格を取得後に独立開業しようと検討する際は、他の士業と一緒に合同事務所の設立も視野に入れましょう。他の有資格者と組んで事務所を設立する場合は、司法書士や行政書士がおすすめです。

先ほども解説したように、土地家屋調査士と司法書士や行政書士資格があれば、不動産の申請や登記の仕事を幅広く取り扱えます。一つの事務所で不動産の申請や登記を一手に扱えればそれだけ仕事を受注しやすくなり、安定的な経営にもつながります。

建設コンサル・建設会社・測量会社で働く

土地家屋調査士の資格を取得後、建設コンサルや建設会社、測量会社で働くこともキャリアパスの一つとして検討しましょう。ただし、建設コンサルや建設会社、測量会社といっても一般的な営利企業では働けません。

なぜなら一般的な営利企業で働くと、勤務先に有利な測量や申請をしてしまう恐れがあるからです。土地家屋調査士は公正に測量や登記を行わなければならないため、独立した存在である必要があります。

就職先や転職先を検討する際は、間口は広くありませんが、建設コンサル、建設会社、測量会社も選択肢になり得ることを把握しておきましょう。

土地家屋調査士に向いている人の特徴

ここからは、土地家屋調査士に向いている人の特徴を解説します。

- コミュニケーション能力が高い人

- 体力がある人

- 数字やデータに強い人

なぜこういった人が土地家屋調査士に向いているのかを見ていきましょう。

コミュニケーション能力が高い

業務上、多く人と関わる機会が多い土地家屋調査士は、コミュニケーション能力の高さが求められます。

土地家屋調査士は、顧客はもちろん隣地所有者や行政の担当者など、さまざまな人と連携を取りながら仕事を進めていきます。多くの人と関わる中でスムーズに仕事をするためには、柔軟さや共感力、多様な意見をまとめる力が必要です。

近年は土地家屋調査士の仕事の一部がAIに代行される場合がありますが、人とのコミュニケーションは代行できません。そのため、これからの土地家屋調査士には、人とうまく関わる力が求められるでしょう。

体力がある

土地家屋調査士として仕事をするには体力も必要です。なぜなら土地家屋調査士は、測量などでの現地作業が日常的だからです。現場に赴く際は、目の前まで車で行けるとも限りません。暑さ、寒さの中で、整地されていない場所や車の入れない場所へ歩いて入っていくこともあります。そのため、事務所で仕事をしたい人にはあまり向いていません。

また、繁忙期には屋外作業後に事務所で書類作成をするケースも増えるため、体力を使った後に頭を使うことになります。通常のデスクワークとは異なるため、土地家屋調査士は体力がないと厳しい仕事です。

数字やデータに強い

測量で得たデータを書類に落とし込むのも土地家屋調査士の重要な仕事です。そのため、数字やデータの分析を苦手とする人には向いていません。

また、土地家屋調査士の仕事は不動産の価値に直接関わり、わずか数ミリでも誤差があれば問題となる場合もあるため、仕事の正確さも重要です。緻密な数字にこだわる人が、土地家屋調査士に向いているでしょう。

まとめ

土地家屋調査士は不動産の価値に大きく関わるため、責任の重い仕事です。人が生きていく上で、土地は切っても切り離せません。土地家屋調査士しか行えない不動産登記は、多くの人の人生に関わるものであり、そこがやりがいを感じるポイントでもあります。

時代の変化とともに変わる部分もありますが、将来的な需要に大きな不安もなく、一般的に見ても比較的高収入が望めます。こうした状況から、今後も土地家屋調査士を目指す人が増える可能性もあるでしょう。

東京法経学院は、土地家屋調査士をはじめ、資格試験の合格に向けてさまざまな講座を開設しています。土地家屋調査士試験は「初学者向け」や「学習経験者向け」、「実務者向け」別に通学・通信など複数の講座があるため、自分の知識レベルと状況に応じて選べます。

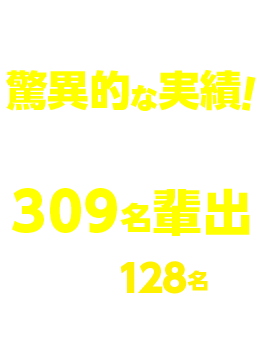

2022年に実施された土地家屋調査士試験の全国合格者数424名のうち、東京法経学院の講座もしくは教材で学んだ人は309名でした。うち一発合格者は128名。合格占有率は72.9%と驚異的な数字となっています。また、対象講座は決められていますが、合格を勝ち取って官報に掲載されれば学費が全額返金される制度もあります。

土地家屋調査士になることを考えているならば、土地家屋調査士や司法書士など法律資格の合格指導に定評がある東京法経学院で学ぶことを検討してみてはいかがでしょうか。

コラムの運営会社

株式会社東京法経学院は10年以上にわたり、土地家屋調査士・測量士補・司法書士・行政書士など、法律系国家資格取得の受験指導を行ってきました。

通学・通信講座の提供だけではなく、受験対策用書籍の企画や販売、企業・団体の社員研修もサービス提供しています。